下載app免費領取會員

本文來源:微信公眾號

我們在《等同BIM:從BIM發展歷史脈絡看未來之一》中梳理了所謂“前BIM”時期歐美發達國家在建筑信息化的基礎設施的發展情況,這個時期劃分是更大的一個歷史分析框架的第一階段,光銘研究院陳光教授將歐美的整個BIM發展史進行了如下的時期劃分:

1、前BIM術語期/3D CAD時期,主要是20世紀后半頁

2、BIM術語期,主要是21世紀的頭十年BIM技術迅猛發展時期

3、BIM新時代,已經成熟起來的BIM技術不斷普及應用,一直持續到今天

BIM的世代可以追溯到1974年佐治亞理工Eastman發表的論文,但真正形成世界級的風潮還是要以1995年Autodesk公司發起的IAI協會組織編寫IFC標準為里程碑,又以Autodesk在2002年收購當今最流行的BIM建模工具Revit為市場逐漸成熟的標志。

今天我們身處的是一個劇烈變動的時代,2020年的新冠疫情改變了一切,也會對BIM發展歷史產生決定性的影響,也許將來回過來來看,2020年可能是一個更新的也就是第四階段的開端。前三個階段更多的是歐美發達國家的歷史,中國是被動引入接受,但是第四個有可能會開啟中國的主導發展階段。

我們按此階段劃分,以BIM歷史上發生的大事件為線索,淺析行業發展趨勢,及對中國建筑業產業的深刻影響:

1、前BIM術語期/3D CAD時期

1980年代初,軟件工業剛剛成立,Autodesk推出了著名的AutoCAD軟件風靡世界,成為工業軟件之基礎平臺。ArchiCAD推出基于蘋果MAC平臺的最早的三維虛擬建筑軟件。1990年代中期,中國政府提出甩圖板愿景,催生了一大批本土CAD廠商。

初代AutoCAD與ARCHIBUS集成

初代ArchiCAD

1994年,Autodesk為首的12家美國公司創立IAI協會,旨在協調產業鏈推出一個全生命周期和全產業鏈所需要的標準,即日后著名的IFC標準。

1996年,Intergraph發布了3D CAD軟件SolidEdge。Autodesk發布第一個全功能的3D 建模軟件 Mechanical Desktop,很快成為最銷路最好的3D CAD軟件。1997年,達索Dassault收購SolidWorks,掀起了并購之風。Dassault發布CATWeb瀏覽器,具有增強的3D模型瀏覽功能。

1997年,Intel推出了更強的Pentium處理器,多家臺灣廠商生產用于PC的高性能圖形卡,幾乎所有的CAD廠商都推出了基于微軟Windows平臺的產品。電腦價格巨降與Autodesk推出AutoCAD R14中文版的盜版盛行,直接促成中國建筑業短短幾年甩圖板成功。

20世紀的后半段整個發達國家開始第三次工業革命,是進入信息化社會的關鍵時期,BIM技術就在此背景下孕育。雖然這一時期各路軟件公司發展迅速,但是在二維CAD和三維BIM之間的抉擇之中,囿于圖形技術和計算機硬件的局限,二維成為主導技術。BIM技術和術語的成型還要等到新世紀。

2、BIM術語期

2001年,ISO開始編制關于建筑信息的12006標準。

2002年,Autodesk收購創立于1996年的Revit,自此開啟了真正的BIM之路,又經十年陸續收購了一系列專業應用軟件豐富其BIM產品線,并逐漸放棄將其CAD產品線進行BIM化的努力。BIM這個術語隨著Revit的流行,也開始漸漸成為主流。

初代Revit

2003年,美國聯邦總務署(GSA)發起了“3D-4D-BIM”計劃,作為世界上最大的BIM甲方、政府FM大管家,GSA要求至2007年其采購的建筑項目全部BIM化,影響面多達數萬家建筑類企業。

2006年,美國CSI學會推出集大成者的Omniclass建筑信息分類編碼體系,并被Revit采納內置為族系統的默認編碼體系,隨著Revit日漸成為主流的BIM建模軟件,Omniclass也漸漸普及,一整套“美式BIM作法”也正式成型。

2007年,IAI更名為buildingSMART并分裂為國際上的bSI與美國bSa,bSI發展出以ArchiCAD為核心的openBIM,而實力最強的北美分會更名為bSa(buildingSMART alliance)后并入全美建筑科學院NIBS。NIBS同年推出醞釀已久的作為集大成者BIM標準:全美BIM標準(NBIMS),日后被各國效仿。

2007年,Autodesk完成了對NavisWorks的收購,CaBIM軟件從建模開始走向用模。2007至2012年間,Autodesk繼續強化建模軟件Revit,并多方收購用模軟件,包括Robobat、Ecotect、Horizontal Glue和Qontext等。后兩者為基礎開發的BIM360產品線都已是按照轉型后的云戰略部署的云端產品,并推出基于Revit的Dynamo可視化編程插件,此時CaBIM產品之Autodesk陣營已然成為市場領導者。

2007年,匈牙利的ArchiCAD被收購,旗下擁有ArchiCAD、Vectorworks和Allplan的德國Nemetschek集團,也在CaBIM市場上占據舉足輕重的地位了,可以認為是“歐式BIM”的典型代表。

2008年,Arol資助佐治亞理工Eastman出版《BIM handbook》,一問世就成為行業經典著作。歷時數年的全球BIM術語工作至此完全成型,即BIM這一術語成為一種創新的、被普遍認可的建筑全生命周期整合信息化模式的代表。在此期間,歐美建筑類企業紛紛設立BIM相關崗位,原先的CAD經理普遍轉型為BIM經理,原有的信息化業務進行了充分的BIM化,從AEC到FM的應用都已獲成功。

3、BIM新時代

2011年,中國出現第一個BIM研究中心(華中科技大學),第一部中文著作《BIM總論》。

2011年,IBM收購IWMS系統Tririga。CAFM/IWMS軟件市場開始進入巨頭競爭時代。基于BIM思想設計的數據管理平臺和FM軟件開始出現。

2012年,天寶(Trimble)收購谷歌旗下的SketchUp,將其納入到天寶新成立的BIM產品線(DBO),后陸續又收購了一系列BIM/PM/CAFM相關軟件,包括著名的TEKLA、VICO、Prolog、Manhattan和Gehry Technologies' GTeam 。加上天寶既有的GPS設備、激光掃描儀等硬件產品,CaBIM產品之天寶陣營正式形成,并且收購老牌FM系統Manhattan使得天寶成為唯一擁有全生命周期軟件的公司。此時期CaBIM概念已不限于軟件,而是擴展到硬件領域,乃至物聯網、大數據、云。

2014年,廣聯達收購芬蘭MagiCAD,加之推出BIM產品,欲成國產BIM軟件霸主。

2014年,創立4年的上海BIM沙龍關閉。此間BIM人才漸起、翻模員崗位劇增、國產建筑軟件尤其是CAD軟件紛紛改稱BIM,中國的巨大建筑市場一時間成為全球最大建筑面積的BIM服務市場,出現第一個BIM本科專業(吉林建筑大學),政府扶持力度巨大,融合了中國當代特色的中國式BIM逐漸形成。

2017年初,中國國務院19號文標志著中國的BIM術語期正式完成。

這三個階段縱跨幾十年,有三個比較明顯的趨勢:建模到用模,建設到全生命周期,軟件到硬件、物聯網、大數據。

大約在2010年前后,全球進入BIM時代,意即BIM理念和方法成為建筑設施行業的基礎元素,這得益于諸多軟件廠商推出的簡單易用的CaBIM工具,這是工業史上的又一個新技術推動產業升級的典范。2013年成為世界BIM業界的分水嶺:發達國家較為普及,開始退潮,大型BIM展會和雜志停辦;但是中國市場開始火爆起來,各地建立了幾百個BIM行業聯盟組織。

“等同BIM”

Arol在1980年代收購建筑造價數據公司BDS的時候,就認為歷史數據是有用的,他把這個積累了幾十年的紙質全都變成數據庫,一下子就看到了規律:所有造價都是按MasterFormat編碼的。于是,只要新樓的設計師也按此對構件編碼,就可以在設計過程中快速測算成本,這就是今天所說的BIM 5D。盡管那個時代還沒有3D模型,但這種方法已然是“等同BIM”的了。

雖然設計師、造價師看的是2D的圖紙,但頭腦里面想象的都是3D建筑模型,只不過使用了三視圖方法繪制成2D圖紙。他們將這個頭腦里的3D與成本數據相結合,統一編碼,快速交換數據,這就是“等同BIM”。這種方法產生的時間點在Eastman1974年論文之前,而且已經使用了二十年。

由于BIM術語的全球性普及,導致一切非BIM的做法都要向BIM看齊,于是無論國外還是國內,都存在一個吸收所有適宜作法以形成整套新生產方式的過程,在術語上即“等同BIM”。

按照《新營造的群眾路線問題之BIM》的描述,“等同BIM”的概念之于中國的發展現狀來說,有其深遠的現實意義:當攜帶著英美生產方式的BIM方法被發現并不適用于中國時,中國的行業界采取了“雙軌制”的作法,既引入、又修正,但卻走入了翻模的誤區,使得BIM先進技術失去了群眾基礎,于是我們又要再一次的否定之否定,把所有正確的做法“等同于BIM”,無論是傳統習慣做法、還是先進技術。

我們認為中國正在進入這個新的時期,即《5G版中國建造》所揭示的一個獨屬于中國的新的格局。

注:本文已刊載于《新營造》雜志,稍有改編。

本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。

推薦專題

- 趾板設計新方法:利用Civil3D和Revit玩轉趾板參數化

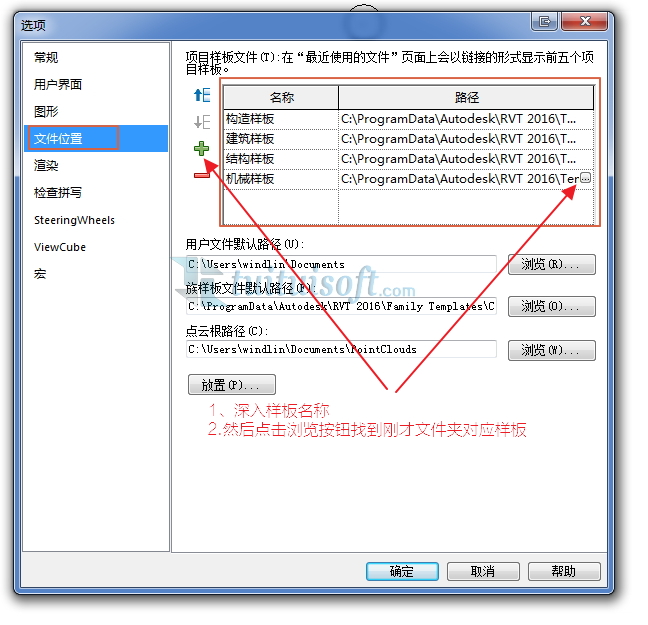

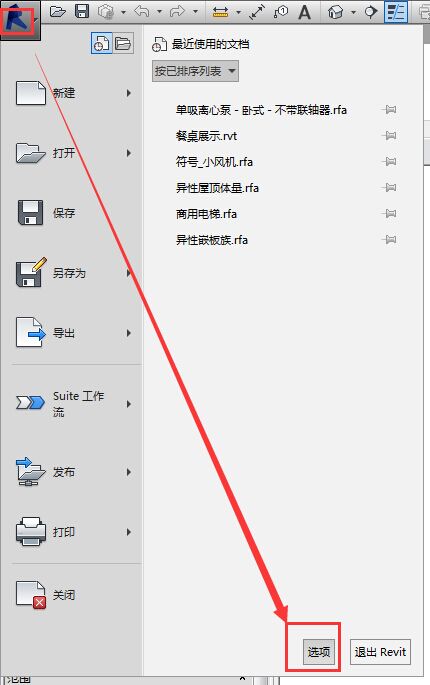

- Revit教程 | Revit在平面視圖如何范圍顯示的圖文教程(文/柏慕哲)

- Revit教程 | Revit預算版之基本設置(稿/羊兆亮)

- 酒店項目BIM深化:空調機房(5.關于組合式空調箱設備的說明及精細度表達)

- 酒店項目BIM深化:空調機房(4.新建空調機房工程項目)

- 酒店項目BIM深化:空調機房(設備層空調機房系統圖紙分析)

- 酒店項目BIM深化:空調機房(課程說明)

- 允匠裝配式支架設計軟件(Revit插件)——廣大機電BIMer福利!

- 酒店項目BIM建模:暖通專業模型(模型后期處理)

- 酒店項目BIM建模:暖通專業模型(暖通水系統模型-下篇)