下載app免費領取會員

本文來源:微信公眾號

編者按

上篇文章《縱向一體化企業:新營造生產方式系列之1》一文發出之后引發不錯的反響,陳光教授與諸位行業專家一起研討了更多的話題,從而得到了本文,作為新生產方式系列文章的第二篇。

作者:光銘研究院首席研究員陳光教授,及“iBIM理念群”群友

最近這十年(2010-2019)

從2010年5月陳光教授和莊曉燁等人召集第一次上海BIM沙龍開始算起,到今年正好是第十年。彼時正逢最初的BIM技術推廣,沒想到十年后以BIM為代表的先進生產力演變而成了整個建筑產業的發展方向,這一切置于大時代背景下就像一場波瀾壯闊的史詩。

沙龍的高級實名制群“iBIM理念談”在長達9年的運營歷程中,從最初的“禁止討論BIM軟件操作技巧”開始,到“脫離軟件趣味而談論BIM”,再到“跳出BIM談BIM理念”,到最后的“脫開AEC而談論BIM”,幾次大的思想上的飛躍,從BIM這一全局性技術理念所折射出來建筑產業的全局,以及幾代生產方式的代差等等。這些探討影響了成百上千的率先采納新技術的專業人士,他們的歡欣鼓舞似乎預示著BIM將會以一種前所未有的面貌出現在中國信息化的未來——整個生產方式以一種超越傳統發展速度的、彎道超車的、跳躍式的過程進行轉型升級。

如《建筑工業新生產方式一探:縱向一體化企業》所述的:

“就像中國最初一代互聯網企業所倡導的“鼠標+水泥”的模式一樣,現在水泥本身(即建筑業)也開始被鼠標所反作用地整合了,構件級數據技術的成熟(即BIM),恰逢智能手機、電子支付在中國超前的普及,又加上5G、物聯網、大數據、區塊鏈等技術的不斷快速成熟,導致傳統的中國建筑產業可能會陸續出現幾類縱向一體化的企業”。

《新營造》2019年4月刊

建筑工業的生產方式

在這十年里,整個中國的建筑工業都發生了巨大的變化。BIM行業從無到有,從人數寥寥無幾到今天數以十萬計的從業人員,建模員這個職業剛剛被國家認定成為一個標準的職業崗位和細分行業。

建筑工業的發展規模也一躍達到現在的歷史巔峰高度,每年十幾億平方米竣工量,而且現在的這個規模還會持續若干年,一直到完成整個中國的城市化發展的歷史任務,即人均建筑面積達到中等發達國家的水平,人民安居樂業,伴隨這個過程的是從粗放擴張到高質量發展的歷史階段。

有人把這個轉折稱之為房地產的下半場,整個上半場都是基于1990年代后期所設計的整套的體制、管理方法和當時的技術。這一整套生產方式已經穩固地支配了過去十年的建筑工業,而在未來的下半場,一套基于BIM技術的新生產方式將會崛起,就像在發達國家經歷過的那樣。

這一套新的生產方式已經在發達國家得到了驗證,能夠極大的保證質量、提高效率,同時又控制住成本,當然這個成本并不是與中國過去的歷史成本水平相比較,沒有可比性,因為中國是以歷史極低水平的成本完成了這部偉大的城市化史詩。正所謂多快好省,這就是中國的模式,中國所追求的并不是簡單復制發達國家的歷史經驗,而是把發達國家引入的先進理念技術與中國本土的實踐相結合。從而得到一條適合與中國發展的道路,我們可以稱之為:中國標準式。

(術語來源:樣式雷,營造法式,中國標準動車,新營造。國家領導人在2019年新年賀詞中也將之總結為“中國制造、中國創造、中國建造”)

中國標準式

這套正在定型過程進行時的中國模式必將不同于發達國家,特別是在所有的信息化軟硬件技術方面,中國至少與發達國家同步,甚至于超出發達國家的發展水平,于是兩者的不同就只在于管理方式、管理文化和整個治理環境的不同。

這套模式在過去的10年已經開始,首先是在BIM技術熟練使用的行業開始孕育,并且逐漸成熟,特別是在基礎設施、大型公共建筑和裝配化住宅領域,這三個領域的BIM和創新技術的發展是比較充分的。今天我們觀察到的這種發展過程,還是非常具有中國的雙軌制特色的,但是這種雙軌制恰恰就是中國所有新興技術發展的共性。我們是這樣理解這種雙軌制的:原有的軌道照常走,為了學習新的東西、但又不能只是在課本上學習,所以另外設置一條新的軌道來使用新的技術與管理方法,實戰演練學習,最終并不是兩條軌道合并到一起了,而是新的軌道代替了舊的,這就是利用雙軌制模式進行改革的核心實質。(陳光教授《BIM雙軌制》)

過去十年來,中國建筑工業各領域的整合程度也越來越高,整個產業鏈都在不斷地走向更高程度的集成,這表現在很多方面,從設計與施工的集成,到施工的制造與現場施工過程的集成等等。從單純的技術上的集成到管理過程的集成,再到整個體制機制的集成。技術上的集成基本上都表現在BIM領域。管理上的集成,有很多的方法上的組合,包括全過程咨詢和EPC、建筑師負責制。甚至于工程保險、責任險都可以認為是一種專業上的集成,它們集成了金融、法律這些更大范圍的因素,而且這些領域發展的水平遠超過建筑工業。

保險、BIM與制度創新

保險的引入會導致整個建筑工程的集成度大幅度的提高。就像車險領域的車強險對于汽車整個服務行業的整合一樣,建筑也開始需要建強險了。老百姓買了房,漏水馬上就有人來修,保險公司理賠;設計師、工程師為此負責所以要賠錢,但買了保險就有保險公司買單,于是保險公司就嚴格監管設計圖紙和施工過程(保險公司派出的監理和質量檢測),注冊師在注冊的時候就要求買好保險。過去我們的建筑行業還沒有做到這一點,漏水似乎成了癌癥,但有人卻已經開始展望:利用BIM+區塊鏈技術檢查、記錄、存檔工程質量信息,保險公司可以利用這些技術極大提升風險管控的效果。這是連發達國家都還沒有的大架構。

在技術上、管理方法上,在人才的儲備上我們都完全具備了條件,所以接下來只需要進行機制上的創新調整,中國標準式就得以完成。以保險為切入點極大提升建筑行業集成度,這條路徑在所有的路徑之中看起來是最有可行性的。技術上的創新是相對來說最容易的,管理其次,最難的是制度創新。但是效果最大的也是制度創新。

在整個過去的十年,我們所觀察到的三個層面的創新,以制度創新為最少。技術創新就比較多,表現在BIM,推廣力度也非常之大。但是由于缺乏制度創新的配套,所以BIM技術無法真正的投入生產以產生實際價值。因為我們引入的這些技術。都是與發達國家同期水平。而這些技術都是發達國家為他們的3.0以上的的生產方式設計的。中國還處于1.0生產方式的時代。所以BIM這種3.0的工具,納入到1.0的生產方式就必然會失敗,類似的,大規模掛證現象也意味著注冊師制度在某種意義上的失敗。只有在體制創新的前提下,采用先進的技術和適當的管理模式,才有可能成功普及應用最先進的創新技術,以達到信息化帶動工業化的效果。

大架構

一種能夠改寫整個建筑產業生產方式的新的大架構正在形成。也許沒有那么快的落地實施,但是在思想思維層面上已經非常接近了。

這種大的架構,實際上在計劃經濟時代就存在于精英高層的頭腦之中。正是他們架構了整個建筑產業的生產方式。而且看起來非常成功,比如人均面積從幾個平方提高到了幾十平方。而且是以極低的代價,極低的成本,快速的工期所完成的。也調動了幾千萬的農民工勞動力,這是世界上都非常罕見的。

能夠有效地利用大架構來調動所有中國特有的資源來完成這個歷史任務,這是十分不容易的。由此,我們來設想未來的時候,就不由得要重新看待過去計劃經濟的優點了。這個優點的核心就是能夠制定一個大的架構,并且去付諸實施。這是市場經濟所無法達到的,至少沒法在短短幾十年內達到。

這種大的架構總體上可以認為是一個生產方式。一般拆分下來就包括房地產開發、設計、施工、運營管理這幾個大的環節,還有龐大的建材工業,所有這些整合在一起,才是建筑大產業,這就是傳統的分工方式,大體上是國外慣例結合國內既定做法。生產方式的更迭很可能會改變整個這個格局,已經有一些互聯網高科技巨頭公司開始在設想“產業互聯網”,這是最后一個萬億級別但是并沒有被互聯網化的產業。

產業互聯網之中的產業并不一定是指某種傳統產業,因為傳統產業都可能會被重塑,而改變成新的產業組織形態,最有代表性的例子如電商對于傳統商業、物流和支付交易的重塑。唯有建筑產業是獨一無二的基礎性的超級產業鏈,存在強大的交織著的復雜業務邏輯關聯,因而產業重塑只會發生在其內部。目前所見國內情況,已經具備足夠的條件去探索這個大架構了,拭目以待。

小結

光銘研究院每幾年就會邀請研究員討論,并撰寫一篇重要事件年表式的《最近這十年》,以揭示其規律和趨勢,現在我們可以觀察到一個很明顯的趨勢:整個中國的演進速度變得越來越快,無論是信息社會的構成,還是傳統產業受到的影響。創新已經成為共識,變革不再存在思想上的束縛了,想必下一個十年可以見到整個建筑產業的劇烈提升。

以下朋友對本文亦有貢獻:陳少飛,陳偉偉博士,聶銳敏,岑巖,高瑩,王韜,曹六一,佘勇,孫軍,宛黃山,江波,莊曉燁,任江潮,楊勤,佟星宇,蔣立等。

附 工業化等級定義:大體上對應于歷史上的幾次工業革命

1.0:相當于機械工業化時期的生產方式(英國工業革命時期)

2.0:相當于電氣工業化時期的更加自動化的生產方式(1910年代)

3.0:信息化時代的工業化,兩化融合起來的生產方式(1970年代)

4.0:更高層面的高新技術的工業化(當代)

本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。

推薦專題

- revit2026與Revit LT2026功能區別比較

- Revit 2026安裝系統要求(高性能配置)

- Revit 2026安裝系統要求(性價比配置)

- Revit 2026安裝系統要求(最低要求:入門級配置)

- 人工智能浪潮席卷工業領域,當AI算法深度賦能機電一體化設計時,將會碰撞出怎樣的創新火花?

- 各地BIM審查政策陸續推出,如何提高BIM審查效率,解決報建交付難題?

- 城市生命線|地下管網數字化建模

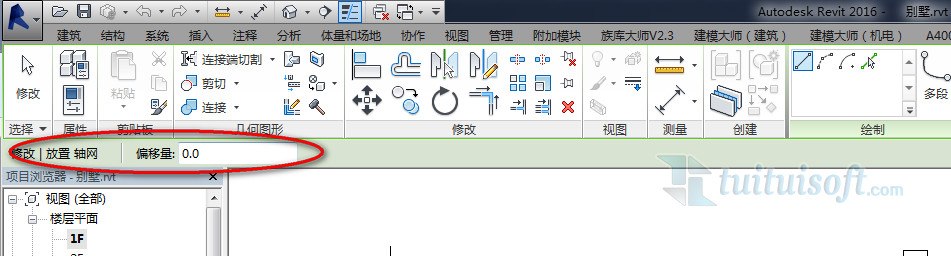

- Revit技巧 | Revit粘貼功能無法與當前所選標高對齊

- Revit技巧 | Revit項目中導入樣板文件的方法

- Revit技巧 | revit風管繪制教程:關于在Revit中如何設置標準的矩形風管邊長規格