下載app免費領取會員

本文來源:微信公眾號

推廣創新技術都存在群眾路線問題,而中國的群眾與西方發達國家非常不同,這一條決定了BIM領域許多關鍵問題,如難于高效專業建模,采用了先進的BIM方式反而導致生產效率降低,這是過去十年來BIM推廣失敗的最基礎原因。

雖然BIM理念已經普及到了盡人皆知,大家都認為BIM是未來的方向,但是在生產實踐中卻失去了最廣泛的群眾基礎。

誰是建筑行業最廣泛的群眾基礎?

兩千萬使用電腦工作的管理和技術人員,五千萬使用智能手機的農民工。其中有五百萬設計師,自從本世紀初甩掉圖板之后,他們在電腦上就普遍在使用CAD工具,一直到今天BIM時代降臨。又有一千萬技術人員要使用設計師畫的圖,也是CAD工具。

雖然BIM與CAD并不是嚴格對立的關系,但是在推廣BIM的早期,人們普遍把兩者對立起來,似乎BIM是要取代CAD的新一代技術。而今不僅沒有取代,反而BIM成為了雙軌制——即一條無關緊要、甚至于是可有可無的軌道,這就是失去群眾基礎的具體表現。參考:為什么BIM工作如此苦逼,因為在舊生產方式里

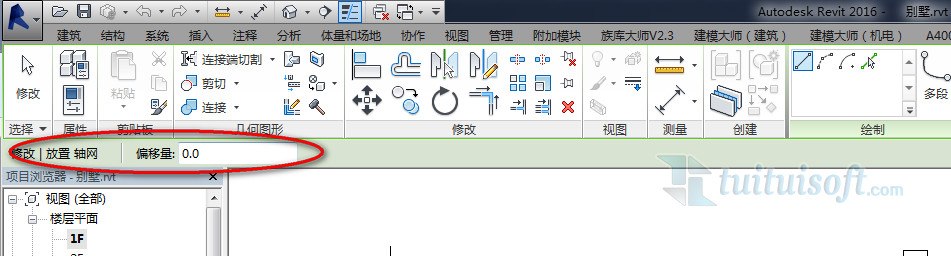

諸如Revit這類全專業建模軟件,學習軟件操作技巧是沒有太大難度的,難度在于專業本身,因為每個人只能掌握一兩門專業,絕大多數只能做到熟通一門,兼帶懂得其他,所謂隔行如隔山,置于建筑產業鏈則是:在大建筑學科里面跨專業就如同跨越一座大山,相當于別的行業的跨行。

筆者(光銘研究院陳光教授)是九十年代工民建專業出身,也在大學土木系當過老師,從事過的工程項目大大小小也有十數個,后轉至完全另類的FM專業和信息化領域。筆者深知學習一門工程類專業及轉行到管理類專業的學習成本,學會一門專業不僅僅是能力問題,更主要是一個學習時間問題。不是你學不會,而是你沒有足夠長的時間來完善一個專業知識體系,因為通常一個工程專業達到熟能生巧程度都需要若干年的學習和實踐。

這個事實無論中國還是西方都是一樣的。而中國的獨特性在于工業化生產方式的時代局限,中國建筑工業才剛剛進入相當于西方歷史上的1.0時代,它所需要的是大量熟練掌握1.0生產方式的技術人員,因而3.0以上的需求就不那么急迫。而且這個“大量”是指五百萬數量級的尺度規模,超過西方總和數量的低成本高效率的人才培養造血機制,這個規模完全是中國特色的。

這個群眾基礎結合生產方式直接導致了所謂的“雙軌制BIM”(設計師仍然用CAD做設計,然后BIM小組拿CAD圖來翻模),盛行至今,全國的學費也花了上千億級,極大普及了BIM的術語,現在已然是盡人皆知。但是,如此這樣下去,終將變成徹底的空中樓閣——對生產實踐的作用可以忽略不計。這也是為何十幾年來發達國家順利切換到BIM技術,而中國則完全不能的根本原因所在。

這讓我們不得不從零開始反思BIM與CAD的第一性原理,從生產方式到軟件開發技術的方方面面,都存在大量的問題,本專欄將會采寫一個“BIM系列文章”來分析。

本文已刊載于《新營造》雜志2020年第二期。

本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。

下一篇:漫談系列6 生產與消費

推薦專題

- revit2026與Revit LT2026功能區別比較

- Revit 2026安裝系統要求(高性能配置)

- Revit 2026安裝系統要求(性價比配置)

- Revit 2026安裝系統要求(最低要求:入門級配置)

- 人工智能浪潮席卷工業領域,當AI算法深度賦能機電一體化設計時,將會碰撞出怎樣的創新火花?

- 各地BIM審查政策陸續推出,如何提高BIM審查效率,解決報建交付難題?

- 城市生命線|地下管網數字化建模

- Revit技巧 | Revit粘貼功能無法與當前所選標高對齊

- Revit技巧 | Revit項目中導入樣板文件的方法

- Revit技巧 | revit風管繪制教程:關于在Revit中如何設置標準的矩形風管邊長規格