下載app免費領取會員

本文來源:微信公眾號crefm001

2014-01-01

從開發商內建設計院這一現象說開去,會涉及到很多話題,本文打算做較大跨度的考察,擇其要點分析,以解釋這種現象。

自從計劃經濟時代將設計院定位于事業單位開始,設計院就一直居于較為獨立的專業地位,且地位頗高。那時的設計院不向客戶收取設計費,而是拿死工資,那時候客戶都是國家單位的基建指揮部,大家都是鐵飯碗。此種結構可以認為是一個龐大的國家級的自用物業業主方,內建設計部門,同樣的還有施工部門、建材供應部門等一系列產業鏈都置于體系內部,其間的管理和信息協作水平比之今日不低。

90年代后市場化改革,設計院開始改制,逐漸脫離體制,如今已形成一個以民營設計院為主的設計市場了。許多專業都逐漸從設計院里面被剝離,包括21世紀初由國家主導的造價專業剝離出去成為造價行業,以及市場主導的效果圖、文印、建筑方案等專業獨立出去。總的趨勢是設計行業逐漸的專業分工細化,但同時卻又出現另外一個看似相反的潮流,即開發商在內部自建設計部,乃至收購設計院至集團內部。

這是一個完全由市場主導的演變過程,設計業務在開發商與設計院之間漫長激烈的博弈過程中最終進入到開發商內部,這不僅普遍出現于全國連鎖的大型開發商中,也出現在僅有單個開發項目的開發商中。

其中的原因固然有財稅方面的考慮,但更是一次中國式的專業整合與分工的演繹過程。在財稅上,由于開發商最終售出房價的7成是要交給國家和銀行的(2012年達到75%),而這稅收中存在重復征稅,于是將外部的設計合同變成內部交付,既減少了重復的營業稅、又可將設計費化為內部成本(從而降低所得稅),同理還有建材供應、施工管理和造價的內化。

以碧桂園公司為極致,幾乎全系列專業內建在開發商內部,包括上千人的大型設計院,以及建材等數百家內部供應商關聯企業,他們不僅為碧桂園內部服務,多余的產能還能對外服務——這倒是從內部化又開始走向市場化了。類似的知名開發商名單可以列一大長串,包括萬科、保利、富力、綠城(杭州和上海各有一家設計院)、綠地、恒大、華潤、中信等等,至于只開發單個樓盤項目的開發商更是不計其數。

本文重點分析開發業務與設計業務的整合分工話題。在設計業務進入開發商之前存在大量問題,一方面當然有誰也改變不了的中國社會土壤基礎問題,另一方面則為開發過程中的專業協作難題。在開發商一邊來看,從全部委托到建立設計管理崗位開始,到為了解決外部設計院的協調溝通的困難而最終演化為將設計業務內化,或至少將設計含量高的內容內化、而將取費低的按規范繪圖工作外包(以及解決設計資質問題,注意到已經有很多開發商收購了帶有資質的設計院),經歷了漫長而艱苦的博弈過程。

開發商的產品形成的過程——實則相當于pre-design階段,國內早期譯為前期策劃也不算太過離譜——這本身就是一個相當復雜的“設計過程”,不僅由開發商管理決策層參加,還要有營銷、成本、規范法律、項目管理、各工程、物業、規劃等全部專業的參與,主導這一產品開發過程的最適合的專業乃是建筑系統架構師(即architect一詞的真正內涵),這在許多開發商中可以看到設計部名為“產品研發部”。

這個前期策劃的過程是一個在所有專業的高度整合管理之下的分工協作,這是將所有這些業務進行內部化的最大的驅動力。中國市場的不成熟使得市場采購服務的成本在很多時候遠高于內部化,這有著相當耐人尋味的各行業普遍的深意,包括宏觀層面的法權體系、誠信體系的建立問題,也包括較為宏觀的法律、保險、專業協會、資質體系問題,以及更為基礎的專業教育和職業教育老大難問題,都在很大程度上導致了市場上的交易成本過高。

再考察一下居住建筑這一產品的生產與消費過程的特別之處。我們首先可以對比由開發商主導的新建樓房與由家庭主婦主導的家庭裝修的異同之處:中國的集合住宅的需求大都是由開發商猜測(或通過市場調研來猜測),先開發后有最終住戶,而家庭裝修則是先有最終用戶、然后才有設計施工等專業工作。兩者的順序不同導致了截然不同的做法,先不論哪種更為合理。由于國內的開發商必須在沒有最終用戶的情況下先投巨資興建,而相較于一般制造業來說,這個樓房的產品只被生產一次(嚴格來說也只被設計一次),這之中的風險之巨導致了包括設計在內的各種專業都必須小心謹慎、緊密配合,這種比高度離散制造業還要徹底離散的產品特性催生了高度整合的專業管理需求。

相比之下,日本60年代的集合住宅做法是:先成立居民聯合體(住宅公團)、然后才請設計師、蓋房子;美國的小別墅更是以居民直接需求為主導進行設計。國內的農民房和家庭裝修一概如此。在商業建筑中,萬達的“訂單地產”也是如此順序,沃爾瑪等主力店會在設計之前先提交一份厚厚的設計要求,不過即使如此萬達也在北京建有200多號人的商業規劃研究院,實則內部的設計院。更不用說在企業地產(CRE)中,先有企業需求、再進行設計,在企業地產是鮮有內設設計部門的,除非是星巴克這種不斷要進行工程建設的業主方和一些大型工廠。

我們拿美國的情況來做一比照分析。假使開發順序都是按照自然而然的先有需求、后開發建設這一順序,也存在需求的模糊不定性這一同樣自然而然的天然問題,也即需要房屋的一方對于房屋建筑本身是不夠專業的,至少不如專業設計師來得更為專業,于是在需求分析過程中就需要設計師介入了。

這在企業地產領域表現的尤為明顯,大型企業擅長于自身的領域,如IBM擅長于計算機、匯豐擅長于金融等行業,但當他們要蓋房子的時候就不得不求助于專業設計師,于是在1950-1970年代(也即美國大企業的黃金時代和全球化時期)孕育出來一批長期為大企業機構提供設計咨詢服務的設計師(及設計事務所),最有代表性的是1965年創辦的專門提供這種服務的Gensler。在這一時期,pre-design階段的programming專業(程序性建筑策劃)也逐漸定型為美國建筑設計的標準專業之一,被列入注冊建筑師必考科目。

在此期間,業主方企業管理中的CRE和FM專業正在孕育,設計方的專業服務的programming專業也在發展,至少在建筑和室內設計上兩者一定是交融著發展的,正如硬幣的兩面。在每一個案子中,兩方的人員會建立一個工作小組,在常規的設計費覆蓋范圍之外就產生了設計咨詢費用,以及專業保險的約束下,令其能夠像在一家機構內部一樣工作,完成案子的策劃。

設計費現象乃是開發商分合的寫照之一,國外一般都是智力服務遍行的按小時取費,但中國的設計費從按圖紙頁數取費(不想多畫圖)到今天的按平方米取費(不愿多輪修改),如此不合理,說到底是中國社會土壤上的甲乙方互動而成的,最粗糙卻也最簡單,一個愿打一個愿挨,博弈結果仍然是困境,于是合并在一家公司里面反倒是出路。

參考:中美設計行業對比圖

這一切都是發生在計算機普及之前的時代。

以目前分析所見,中國的開發商內建設計業務的趨勢是必然的了。而按照當前的社會土壤改良周期來看,如霧一樣,建立像美國那樣的專業分工體系,至少在房地產的大時代落幕之前是不可能的了。我們若置于信息化時代中思考此問題,唯一可期待的是作為建筑整合信息化的BIM的理念和技術。

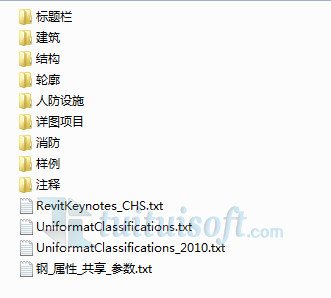

中國的開發商最早推動采用BIM技術者,都是源于開發商的設計部門,這包括SOHO中國、龍湖、萬達、萬科等。這種需求并不是因為設計本身的需要(奇怪的是,設計本身卻無此需求產生,包括開發商內部的設計院),而是整合管理的需求。國內建筑業的建筑設計水平如此之低,將建筑架構設計降格為建筑工程構造設計,而與各工程專業并列,至多帶一點都不會多于風水講究的藝術色彩,此時乙方已全無建筑架構設計這回事了,有此設計含量的乃在于開發商內部。再極端一點的說,上述的演變過程,并不是乙方的設計業務融入到甲方,而是甲方開發出來了真正的設計業務,任何一個從乙方進入到甲方的建筑師都應該會有此感受吧。當甲方的盈利水平能夠連續地溢出到開發設計業務的程度了,也即此設計含量成為競爭力之一的時候,此模式將會遍行,BIM技術將會跟隨之。

當然,這都僅限于市場上常見的租售物業的開發商,至于自用物業的開發商(即上述的企業地產CRE/FM)則完全不是這回事。

本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。

上一篇:漫談系統27 設施是什么

下一篇:漫談系列32 工程量與會計

推薦專題